社会工作行业协会之我见

这两天,“深圳社工猝死”和“深圳东西方社工服务社欠薪”两个事件引起行社会工作行业内极大的关注。不少网民认为社会工作的行业协会应有所作为,对“行业乱象”进行规管。笔者曾在《广州家综评估之我见》(http://blog.sina.com.cn/s/blog_63129e400101jqbg.html)提出,“行业乱象”(如这两个事件中的加班、欠缴社保、资金不到位的情况)并不能单靠政府加紧对“行政管理”方面的评估,甚至搞突击抽查来解决;而应该通过调动行业协会的自我规范功能,用注册制度和伦理审查对“行业乱象”加以约束。笔者希望籍着这两个事件,对行业协会所扮演的角色和职能作进一步的阐述,呼吁内地的社会工作专业应诞生更多元化的行业协会,从而达到相互补充和相互制衡的目的。

1. 行业协会能不能管?

针对“深圳社工猝死”,有网友评论认为:行业协会是社工的娘家,应该“像我们对待

服务对象一样对待我们”(引自“社工观察员”微博)。但仔细考量的话,行业协会可以发挥的作用其实是很有限的。的确,行业协会能够对事件进行危机干预,例如为家属提供情绪支援、临时住宿、法律咨询甚至慈善募捐;但是,行业协会并不能为事件的关键——劳动保障纠纷——进行仲裁。此外,由于现时行业协会在合法性上既代表社工机构,又代表社会工作者,所以很难寄望它会代表受害社工进行维权谈判。

行业协会的权力限制和角色混乱在“深圳东西方社工服务社欠薪”上体现得更加明显。如果事件的本质是机构转让的双方发生矛盾的话,并不是“民间组织管理局”的行业协会可以做的就只能是“协调”和建议“按照法律办事”:

“社工协会给他们的前后管理层都打了好几个电话,开了几次协调会,但是无法把双方约到场。‘我们在强调不管管理层如何变更,社工是和机构签劳动合同的,不能拖欠社工的工资,也不可以影响政府购买服务的质量,否则就按照法律办事’”(http://news.ycwb.com/2013-12/24/content_5723712_2.htm)

另外,现时的行业协会与其它社工机构一样,同样要争取政府财政支持的项目而维生。如果事件的本质也与民政局发放资金的流程相关的话,这意味着欠薪的社工机构也有垫支项目的压力,尤其在转让过程发生矛盾的时候:

“今年民政局对社工组织资金的下发已经封账,钱已经全部拨出,到深圳各个区里,因为要走一个 流程,资金最终到达社工机构的账户上肯定要一段时间,‘他们肯定要先垫付一部分,先给社工发 完工资’”(引用同上)。

那么,代表社工机构的行业协会又能在多大程度上与他们本身的资助方——民政和财政部门——就项目资金到位的问题进行“协调”呢?

由此可见,行业协会在解决深圳这两个事件的过程中,既不具备“相关部门”的实质权力能够对劳动保障纠纷和社会组织的运行进行监管,又因与社工机构、社会工作者和民政局的关系重叠而导致角色的混乱。所以,从极端的角度来讲,行业协会的确是有心无力。

2. 行业协会应该怎样管?

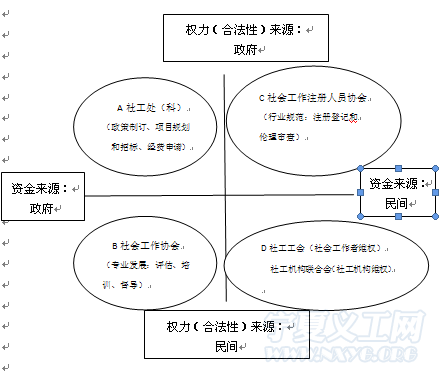

笔者认为,造成这一困局的关键原因在于我们过于笼统地理解和泛指“行业协会”,从而忽略不同的角色和职能应当由不同的“行业协会”进行承担。下表以“权力(合法性)”和“资金”两个维度,根据“政府”和“民间”的来源,划分出一个政府部门和三种行业协会。

A. 资金和权力都来源于政府:各级民政的社工处(科)。作为政府部门,社工处(科)的主要职能是制订行业相关的政策,进行社会服务项目的规划和招标,以及落实财政支持的经费。如果社工处(科)不想通过自己的大包大揽来推进专业的发展,其余的职能可下放到以下三种的行业协会进行承担。

B. 资金来源于政府,权力来源于民间:社会工作协会。社工处(科)可通过购买项目的方式,让来源于民间的“社会工作协会”承担促进专业发展的工作,例如评估、培训和督导。现实中的“社会工作协会”基本上与该理想模型吻合,但其局限性恰恰在于没办法更好地承担以下两种行业协会的职能。

C. 资金来源于民间,权力来源于政府:社会工作注册人员协会。社工处(科)制订“行业人员注册条例”,要求所有从事社会工作的人员(包括活动助理、社工、督导、总干事、法人代表)都必须登记注册。也就是说,没有登记注册的人员就不具备从业的资格。然后,将规范注册人员的工作转移给“社会工作注册人员协会”承担。当接到任何违反社工伦理守则的举报,该行业协会就启动伦理审查的程序,邀请伦理委员会的专家进行调查。如情况属实,则吊销违规者的注册资格。也就是说,这名违规者再也不能在该地域从事社会工作。C“社会工作注册人员协会”与B“社会工作协会”相比具有两大优势:1)拥有政府授予的规管权力;2)为了保持其独立性,经费应该由民间筹集,而且可以实现民间筹集。这是因为其架构十分简单,除了一两个行政人员外,伦理委员会的专家都自愿承担,于有举报的时候才开会处理。

D. 资金和权力都来源于民间:社工工会和社工机构联合会。这两个行业协会类似现实中所讲的“草根NGO”,分别代表着社会工作者和社工机构的自身利益,由自愿参与的社会工作者和社工机构各自联合组成。这类行业协会最大的优点是独立性,而且有明确的利益诉求,所以能够反过来对A“社工处(科)”、B“社会工作协会”、C“社会工作注册人员协会”三类组织进行补充和制衡。

如果将这四个理想模型应用到深圳的两个事件中,就会发现现实中的社会工作者的确不存在“娘家”。A“社工处(科)”不能处理劳动保障纠纷和社会组织转让的矛盾;主要从事专业发展的B“社会工作协会”更加没有权力进行处理;C“社会工作注册人员协会”和D“社工工会”和“社工机构联合会”的缺失使到行业内部无权自我监管。同样,社会工作者不能联合起来向社工机构维权;社工机构也不能共同向政府部门提出诉求,如加快财政拨款的流程,或者影响社会服务规划的决策。换言之,如果存在C类行业协会,欠缴社保和扣留账本的机构法人经调查情况属实后,其注册资格应被注销,从而逐出行业队伍。如果存在D类行业协会,受害社工和欠薪人员应借助工会的力量而维权;长期自掏腰包垫支的社工机构应联合向相关部门提出利益诉求。

3. 行业协会不应该是什么?

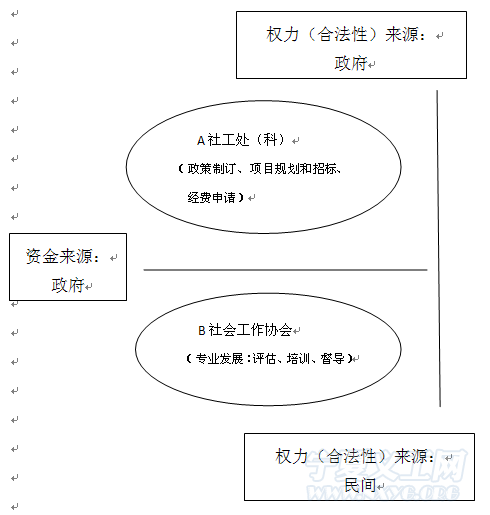

要留意的是,以上的四种理想模型在现实的发展中,极有可能发生两种变异的模型:“过度项目化”和“过度行政化”。“过度项目化”是指行业协会就等同于B“社会工作协会”,而且不存在其它C和D类型。这就意味着行业协会仅靠A“社工处(科)”的专业发展的项目维生(见下图)。实际上,这种“过度项目化”的行业协会的可取代性是非常之高。例如,只要有项目经费,每一个社工培训机构其实都能聘请到类似的社工专家进行评估、培训或督导的工作。另外,由于这种行业协会本质上只不过是一个普通的社工机构,所以它并不具备权力规范行业的秩序或监督其它社工机构。同时,它所注重的评估、培训和督导的职能也没法和社会工作者或社工机构的自身利益产生契合,更勿论站在同一条战线上了。

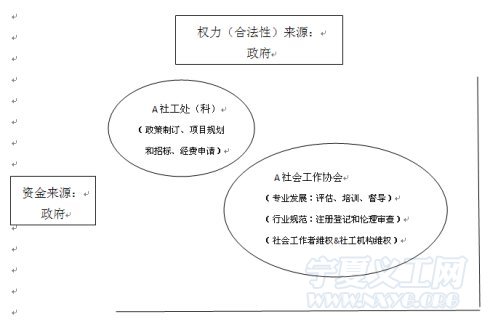

“过度行政化”是指行业协会接受政府授予的权力,并依靠政府的资金,力图代表社会工作者和社工机构,将专业发展、行业自我规范和维权的职能(也就是B、C、D类行业协会的职能)都一并承担(见下图)。这种“过度行政化”的行业协会要么沦落为“二政府”,机械地完成A“社工处(科)”所布置的要求和任务;要么角色混乱,谁也代表不了,最后只落得“协调”的作用。最致命的是,它扼杀了社会工作的一个重要的特点:专业的自主性。

简单地说,“过度项目化”的行业协会太过边缘化,与其余的社工机构或培训机构并无太大的差别;“过度行政化”的行业协会却占领了其余类型的行业协会的生存空间,缺乏其它利益相关者的参与到专业的建构中。因此,这两种变异的模型在行业协会的发展中是需要高度的警惕。

4. 结语

笔者认为,“深圳社工猝死”和“深圳东西方社工服务社欠薪”这两个事件应引起同行对行业协会的角色和职能进行更多的讨论和行动。社会工作者、社工机构的期望与行业协会的“有心无力”有着越来越明显的鸿沟。原因在于现实中的行业协会要么萎缩为“过度项目化”,只关注承包专业发展的项目而忽略行业规范和维护权益;要么背靠政府的权力和资源,包揽一切成为“过度行政化”。如本文所论证,解决困局的方法在于发展多元化的行业协会,按照各自的角色承担起相对应的功能,从而相互补充和相互制衡,共同建构专业化的进程。

- 上一篇:香港的零碳天地

- 下一篇:2013慈善捐赠:旧格局中显现新希望