国际小母牛组织:“最关键的还是人的改变”

【简介】国际小母牛组织

国际小母牛组织(HeiferInternational)是一家位于美国阿肯色州小石城的一家非营利行慈善机构,致力于通过向贫困家庭提供家畜和相关培训,以便他们能够免遭因依赖他人养活自己孩子,而带来的尊严伤害和获得永久的自由。美国农民丹·威斯特(Dan West)是国际小母牛组织的创始人。

国际小母牛组织的基本理念基于一句谚语“授人以鱼不如授人以渔”,威斯特由此联想到“赠之牛奶不如赠之奶牛”。每一个参与到国际小母牛组织的家庭都要接受畜牧学培训并保证把家畜所产幼仔赠送给其他正在参与国际小母牛组织的家庭。韦斯特认为,照这样下去一头家畜就会产生许多家畜。1942年,国际小母牛组织成为Church of the Brethren的官方项目,首批17头小母牛也启程赴往海外,目前已在全球125个国家扶持了超过1550万户贫困家庭。

因其富有成效的扶贫公益模式和出色的项目影响,2004年,国际小母牛组织获得希尔顿人道主义奖。

自1985年以来,国际小母牛组织中国项目与政府和非政府伙伴及乡村社区紧密合作,以独特的“礼品传递”方式和以价值为基础的综合社区发展模式,通过提供牲畜和培训,帮助贫困家庭自力更生,推动社区的可持续发展。28年来已经在全国成功地帮助9万多个乡村家庭摆脱贫困。

四川海惠助贫服务中心是国际小母牛组织在中国的机构延续,全权代表国际小母牛组织计划、实施和管理其在中国农村扶贫项目。

对比

村民养的西门塔尔杂交牛

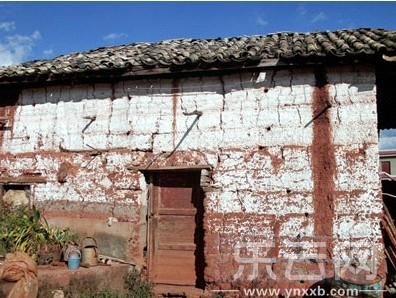

村里以前的老房子

项目进驻该村后,村民都建起了新房子

以前简陋的老式厨房

新厨房干净又明亮

在村里,一栋新房旁边就是一栋老房子

不只有牛还有猪。小母牛组织通过提供牲畜和培训,帮助贫困家庭自力更生,推动社区的可持续发展。

“不单是杯牛奶而是一头奶牛”

20世纪30年代末,西班牙内战爆发,美国印地安纳州农民丹·威斯特加入了美国志愿救援队,在向难童分发牛奶时他意识到,这些儿童的家庭饱受战争创伤,非常贫困,他们所需要的“不单是一杯牛奶,而是一头奶牛”。于是,他回到美国本土募集小母牛,向西班牙和世界上所有需要帮助的国家和地区运送小母牛。

1944年,国际小母牛组织正式成立,小母牛组织的牛给那些因战争磨难而挣扎在饥饿线上的贫困家庭带去了希望。此外,小母牛组织还提供养牛技术培训,帮助这些家庭通过自己养牛,结束饥饿,自食其力同时,也要求得到帮助的家庭将受援奶牛所产的小母牛作为礼品,传递给其他同样需要帮助的贫困家庭,以使更多人受益。

今天的国际小母牛组织已经在全球125个国家帮扶了1550多万家庭,致力于与社区合作,通过向贫困农户提供各种创收畜禽和技术培训,以及以价值为基础的社区综合发展模式,实现减缓贫困和保护环境的目的。

国际小母牛项目1985年正式进入中国,1989年国际小母牛组织中国办事处在四川成都建立,随后相继在全国设立了川渝、云贵、安徽、北京、西藏和新疆6个区域办事处;2008年四川汶川大地震后,国际小母牛组织设立了灾后重建办。同年8月,国际小母牛组织中国办事处在四川省民政厅注册为“四川海惠助贫服务中心”。

20多年来,国际小母牛组织中国项目已经为全国16个省138个县/市9万7千多个家庭提供超过500万头/只牲畜及培训,为他们带来了自力更生的能力与希望。

昆明市盘龙区阿子营街道办事处马军村委会黑泥沟小组,2005年,这里人均年收入800元;也就在同年,四川海惠助贫服务中心云贵办事处(以下简称为国际小母牛组织)进驻该村开展项目,与当地政府一起,通过提供牲畜和培训,帮助贫困家庭自力更生,推动社区的可持续发展。2012年,黑泥沟村人均年收入2300元。

这是一个地处山区的贫困村经历的变化。

采访中,我们也能从房屋的新旧程度上看出,这几年村里的变化。74户人家,除了两户残疾人家庭外,家家盖了新房,每一栋崭新的楼房旁,就是一栋老旧的土房。

以价值为基础 社区综合发展

黑泥沟是个苗族村,全村74户,人口243人。经济来源主要是种植业和养殖业,主要农作物是玉米、小麦、洋芋等。经济作物有蔬菜;养殖业主要是猪、牛、羊、家禽。交通信息逼塞,耕地面积少,土壤贫瘠,2005年人均年纯收入在800元左右,属贫困村。

2005年,小母牛进驻该村开展项目。小母牛致力于与社区合作,通过向贫困农户提供各种创收畜禽和技术培训,以及以价值为基础的社区综合发展模式,实现减缓贫困和保护环境的目的。

小母牛项目“以价值为基础的社区综合发展”策略是:在小母牛项目介入前,社区成员在潜在项目伙伴的协助下组建互助组。组员要对互助组发展进行自我规划。结合自我规划与项目支持,社区、项目伙伴与小母牛共同开发以牲畜养殖为着力点的社区综合发展项目。项目实施期间,互助组定期进行参与式总结计划会,总结前三个月社区活动,并制定下三个月活动计划。通过实践—总结—再实践,互助组的愿景更加明晰,能力得到提升,增强并完善社区的综合发展规划,能多途径寻求资源满足社区成员发展需求,在物质、精神和社会三个层面产生积极影响。

老房子旁边盖起新房

物质情况的改善,在黑泥沟村小组组长杨绍青家也很明显。他家以前的老房子现在由母亲住着,“她说新房子住不习惯”,杨绍青说。家里的新房子有三层,一共花费了14万建设起来,“还欠着我小妹3万块钱,贷款5万还掉了”,而在其他村民家中,新房子就盖在老房子旁边的现象比比皆是。

小母牛2005年将项目带进黑泥沟,杨绍青获得了小母牛礼品款6000元,在项目伙伴的帮助下买了西门塔尔杂交牛,剩余的钱则用于改善牛圈,并种草喂牛,“村里养牛多,草不够吃,我用了一亩多地种草”。而西门塔尔牛比起本地牛长得更快,一年以后可以卖到四五千元,农户可赚到两三千元。

刚开始时,村民的疑虑确实存在,“担心是假的”,杨绍青说。小母牛的工作方式则是工作人员进入村里,做了15天的培训,以及有当地畜牧局工作人员的参与,取得了村民的信任。在小母牛进驻之初,当地养殖较多则是黄牛,且主要用于耕地,没有用养牛来赚钱的想法。“之前收入低,卖一头牛赚两三千,各个都高兴,都要养”,杨绍青说,第一年村民有22户通过利用小母牛的礼品款养殖西门塔尔杂交牛。

项目农户由2005年的30户(其中畜牧局援助的有8户),发展到现在2006年的52户。项目实施过程中,小母牛项目官员多次到村里举办小母牛12条基石培训、科学养殖培训、妇女保健知识培训、男女平等培训、养殖与卫生培训,畜牧局工作人员也多次到村里举办科学养殖培训、沼气池建设培训,并带领村民到侯家营村参观学习养猪技术,到西邑则参观学习养牛技术、肉牛冻精改良点及杂交牛,到龙街参观学习农田种草技术、肉短期育肥技术。

通过这些培训和项目参观活动,使广大农户不同程度地提高了科学养畜知识,基本掌握了牲畜防疫、驱虫、补充矿物质、添加剂、消毒等,同时小母牛购买黑麦草草种及《特高多花黑麦草栽培利用技术》发给村民学习种植黑麦草,饲喂牲畜等。

以牲畜养殖介入社区

小母牛项目也善于整合政府的资源,共同为项目社区服务,但是正是其有效的运作模式使得成效更大。小母牛以牲畜养殖为切入点,做社区的综合发展,农户的能力提升,技能增长。技能除了养殖技术外,则是社区公共资源管理,“你看这些路,总是要有人打扫的,这条路他们就打扫过”,正在村里的道路上接受采访的四川海惠助贫服务中心云贵区域办主任黄长刚时说。村里有卫生小组、养殖小组、沼气小组等,通过小组来管理,发挥每个人的特长来管理。

小母牛项目采用参与式的方法介入社区,帮助农户转变思想观念,调动社区建设美好家园的积极性。在项目过程中推进的互助组建设,吸纳所有农户的参与,通过建立互助金等方式培养其自我管理与发展能力,增强社区凝聚力。目前黑泥沟村小组的互助金达到3.3万余元,互助金的来源主要是当时黑泥沟村民向小母牛礼品款总额的5%/年聚集。互助金主要用于生产发展、救急以及子女上学、看病等,凡是借用小组互助金的农户在按期还款的同时,还需要缴纳一定的利息,这样可以保证互助金越用越多,可以保证互助金的可持续性。在黑泥沟村,互助金的来源还有一个就是村里的公共浴室的收入,每个村民进入浴室洗澡需要缴纳3元钱,“除了维护费,管理费外,多余的钱则进入互助金”,黄长刚说。

互助金的使用及管理,由互助组共同决定,黑泥沟有两个互助组,共52人,定期开会讨论村里的事务及发展需求和问题,并对互助金的收取、支出形成管理制度。记者采访时,互助金刚好有一笔支出,6000元建两个蓄水池。黑泥沟村连续干旱四年多,水源点枯竭,只能从附近的龙潭挑水吃。这两个水池则是用于抗旱,在水源点就近建设。“经过讨论,大家同意了,因为村里没钱了,才说从互助金里拿出钱”,杨绍青说。而遇到问题、集体讨论、达成决策的过程,则会体现村民自我意识提升的过程。

“小母牛项目对广大老百姓很实惠,通过项目的实施将村民连在一起,同时也激发了村民的发展积极性,要不是小母牛项目,黑泥沟要发展到今天的状况至少还需要5年。”杨绍青说。

“礼品传递”是核心

小母牛组织认为,只有扎根本土价值和文化,充分利用当地资源的社区综合发展,才有持久生命力。小母牛从在全球各地贫困社区近七十年的扶贫经验中,总结提炼出12条公正和可持续发展的价值原则,奠定了小母牛与社区合作的基础,使小母牛能融人不同的社区。这种发展途径的起点是社区成员共同拥有的价值和愿景。

“礼品传递”,是小母牛基石中的核心。所有接受礼品牲畜家庭都将承诺将动物后代或等值礼品传递给另一个需要帮助的家庭。这样的模式,着眼于将受助人被动接受救助改变为主动寻求发展。同时这种改变也通过“礼品传递”在社区内部和社区之间推广开来。互助组成员通过礼品传递帮助其他贫困社区时,他们已经从受援者成为了新的捐赠者,新一轮社区综合发展循环又开始启动。而在这一过程中,农户的变化是最明显的,其自我意识得到显著提升。

杨绍青就是一个典型代表,开始时,杨绍青是一个受助农户。黄长刚说,通过项目实施,在这个过程中,杨绍青已经懂得如何整合资源,“到现在为止,我已经整合项目资金120万”,杨绍青说,以让整个村的发展更好。原来没有篮球场,经过努力,争取资金修建了篮球场,就在村里的活动中心前。

而杨绍青最开始时对去哪里整合资源还不清楚,通过小母牛项目伙伴帮忙写材料,带着杨绍青去政府部门找,“报告怎么写,要找哪些部门,要找对对象”,黄长刚说,此时的杨绍青则憨厚地笑着说:“对”。

杨绍青会主动出击,向相关部门和单位介绍村里的情况,希望得到他们的支持。在争取小母牛、县畜牧局、县农业局等多方支持下,黑泥沟村的公共活动中心建起来了,村里的婚丧嫁娶都在这里举行,以前的活动中心太小,满足不了需求。并在村民家中实现一池三改,即沼气建池与改圈、改厕、改厨相结合,使人、畜粪便、厨房污水均进入沼气池,达到无害化处理,使得以往砍树烧柴的现象得以纠正。县畜牧局与县交通局共同投资,农户投工投劳把村里的230米土路打成水泥路,改善村里的道路畅通。

村里的环境也在经济发展的同时得到改善,以前村里到处可见垃圾堆放,“树上到处是彩旗飘飘,主要是塑料垃圾”,杨绍青说。与此同时,小母牛也在让村民意识到村内的环境有可以改善的地方。“带村民去参观,这样村民就会有意识到自己的村里的环境需要改善”,黄长刚说。如今村子已经较为整洁了,村里设置了10个垃圾处理站集中处理垃圾。

理念契合成为伙伴

小母牛如果直接进村,因不是本地人,村民对项目了解较少,会让当地人觉得不够真实。当地畜牧局前期向小母牛申请项目过程中,会对小母牛有所了解。之后由畜牧局进行选点,小母牛对其进行潜在伙伴培训。在小母牛的理念里,自立、互助、爱心传递,这些理念和运作模式都需要认同。在理念契合情况下,正式成为伙伴。小母牛再进驻当地,也就显得水到渠成。

在工作方式上,当地单位业务部门从上到下和小母牛从下到上的工作方式有所差异,而在协调的过程中,与当地部门一起工作则是更为常用的手段,让其感受到从下至上的工作方式带来的变化,这与传统的工作方式有巨大的差异。而这个过程中,也让当地农户认识到这是他们自己的项目,“这个牛是我的,真正的是我的,他会认真地做这个事情,把牲畜养好”,黄长刚说。“其实发几头牛,政府也发了很多,而我们不一样的地方是服务、培训,经常到每家每户去串。如果是单个问题,技术服务就可以解决。普遍问题,则由专业老师来培训。从技术、品种、圈舍三方面改进,养殖技能也会得到提高,农户积极性也得到提高。”

黄长刚长期在各项目点出差,近期才从昭通大关回来,他说,“大关有头10个月大的牛,可卖到13000,如果是本地牛,10个月最多能卖2500块钱”。小母牛主要推崇品种和养殖技术,而小母牛的调查显示,肉牛尚有较大缺口。“以前我们吃的牛肉都是耕牛淘汰,现在耕地的耕牛少了,因为采用了机耕。同时,牛的养殖周期很长”,黄长刚介绍。在前期调查中发现,云南省很多肉牛从缅甸进口,本地的肉牛不能满足本地需求,发展肉牛养殖有很好的前景,从牛肉的价格上也能看出来,牛肉的价格一直在平稳上升。

小母牛项目强调的是以价值为基础的社区综合发展模式,完全引用了“送人牛奶,不如助人养牛”的扶贫发展观。由过去那种由项目实施单位根据实际情况去进行规划设计,变为由广大老百姓亲自参与规划与设计的操作理念,通过建立互助组,交纳互助金将社区人民团结起来,让更多的贫困户享受小母牛项目的扶持,让更多的人参与社区建设。

黄长刚说,因为长期进驻项目点的经验,每到一处,其实已经能看出当地需要作出什么改变。但他们不会直接告诉农户,而是引导式的启发,让村民自己意识到需要改变之处,从而让其自我意识得到提升,“最关键的,还是人的改变”,黄长刚说。村里苗族妇女从不敢对外来人说话,但如今可以去开会;村民从老老实实种自家的几亩地,到敢去承包几十亩地来耕种,就是这些改变带来的结果。

- 上一篇:一个基金会资助官员的资助笔记NO.1:距离

- 下一篇:教育应该是慈善事业的受益者之一