市场,草根公益机构错在哪?

2014-09-26 15:09:46 来源:

相信今天大家都被徐永光先生9月21日上午在第三届慈展会"公益慈善资源有效供给专题报告上"上的主题演讲刷屏了。

我在现场,全程听了永光的演讲,现在回想起来还感觉余音绕梁,我下午和行业同仁交流的时候说到:我最敬佩永光的有两点,一则是一边行动一边批判,一则是拥抱未来、拥抱变化。

永光的主题报告从宏观的角度深刻阐述了"公益慈善资源如何实现有效供应"的问题,他的药方简而言之就是(官办慈善机构)去行政化、(民间公益机构)市场化和人才专业化(商界精英投身公民社会),但我个人觉得遗憾的是,永光的视角太宏大叙事,我试着从"微观"的角度对这个话题进行阐述:

要谈供给,就不能不谈需求。

普遍意义上来说,先有需求,再有供给,有的需求是显性的,比如我饿了,我想吃饭,而且我有钱,餐厅才会给我供应饭菜;有的时候,需求是隐形的,比如苹果手机上市之前,我在使用诺基亚的手机,而且感觉诺基亚手机是世界上最好用的智能手机,完全没有购买其他智能手机的"需求",但苹果手机上市后我被震撼了,我迫不及待地去购买苹果手机。反过来,供应也会激发和拓展需求,比如现在国人喜欢吃的小龙虾原产地在美国,上世纪传到中国来,经中国大厨的精心烹制,已经成为国人的美味佳肴。简单来说,供给和需求是互为因果,当然,经济学对于供给、需求、价格的关系有深入的研究,价格因素也深刻影响供给和需求。

回到公益行业,简单来说,对于一家草根公益机构而言,供给和需求是围绕着公益机构的公益项目展开的,需求调研和需求分析是公益机构设计公益项目的前提和基础,要设计出一个有市场前景(有效供给)的好项目,首先要搞清楚基于谁的需求来设计公益项目,如果说需求是供给的根的话,那基于谁的需求就是本,根和本如果错了,草根公益机构就"根本"不可能获得"有效供给"。

基于"需求"的视角,公益机构的公益项目可以分为五大类:

1、基于机构领导人的意志、臆测来"设计"公益项目;

2、基于政府主管部门的需求、指示来"设计"公益项目;

3、基于机构自身的利益来"设计"公益项目;

4、基于受益人的需求来"设计"公益项目;

5、基于捐赠人的需求来"设计"公益项目。

公益机构的供给包括捐赠人的捐款、公益人才的加盟、志愿者的服务等多项内容,我们在这里只讨论捐赠人的捐款,捐赠人可以大约分成以下四大类:

1、NGO有可能获得政府部门采购服务,所以政府部门是一类捐赠人;

2、NGO有可能从基金会申请资金资助,所以基金会是一类捐赠人;

3、NGO有可能从企业申请资金资助,所以企业是一类捐赠人,当然企业还可以细分为拥有捐款自主权和没有捐款自主权两大类等;

4、NGO有可能获得公众的捐款支持,所以公众是一类捐赠人,当然公众还可以细分为拥有捐款自主权和没有捐款自主权两大类等。

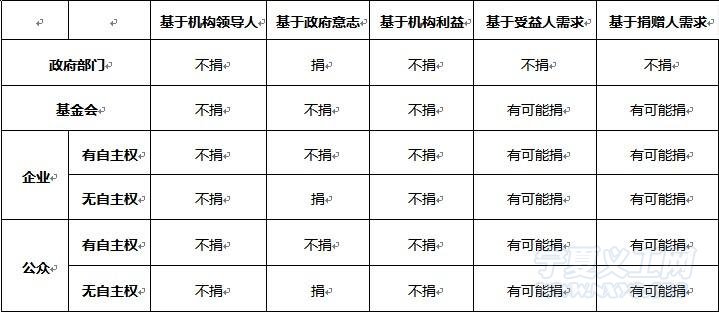

我们把需求和供给做一个匹配,可以得出如下表格:

对照上述表格,我们可以推导出如下两条结论:

1、一家草根公益机构没有获得有效供给,需求调研和需求分析一定有问题;

2、一家草根公益机构即便搞清楚了"需求"也不一定能获得有效供给;

很多草根公益机构基于自己的理想去做事情,这没有错,但理想需要落地,需要和现实结合,仅凭一腔热血做事情,看不到所处行业/领域的前景,找不到自己的市场定位,缺乏对现实需求的了解,这些都足以要命,如果草根公益机构还生活在自己构想的世界里,仅仅还停留在"受益人第一,捐赠人第二"的传统思维中,那么草根公益机构就不可能发展、成长,因为它们错在"根本"就错了。