除了捐钱, 建筑师面对地震能做什么?

IDEA团队在展示使用者参与建筑设计的细节。

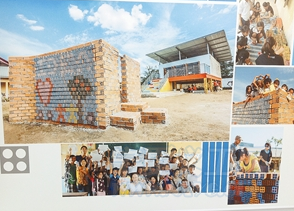

学校建成后的纪念照片

柬埔寨的孩子们自己动手设计的学校模型方案,最终获得全校投票通过。

6月30日下午,一场汇集了城市规划师、建筑设计师、公益人等不同身份人士的小型研讨会在深圳市图书馆举行。香港知名NGO、关注城市进程和建筑的机构IDEA作为特邀嘉宾,展示了IDEA今年在柬埔寨、尼泊尔等地的设计项目。

作为主办方,“土木再生”为何想将这个与现在国内所流行和普遍能执行的“家园重建”模式截然不同的“IDEA模式”引入国内?这个致力于用设计知识支持灾后重建工作的专业志愿者联盟又有着怎样的独特和魅力?“土木再生”秘书处专员陈思羽对话晶报记者,一一道来。

“专业的志愿者参与重建不是冲动和应景式的短期行为

晶报:我第一次了解你们机构是在第三届中国建筑媒体奖,“土木再生”拿到了非常高的荣誉:组委会特别提名奖。组委会认为:土木的开创性在于:它是第一个在中国震后出现的以建筑、规划专业人士为核心的,纵横相交织的群体性民间专业人士网络。

陈思羽:是的,我们的雏形在2008年汶川地震后形成。那一年被称做中国NGO元年,“土木再生”也不例外。我们的专业志愿团队在地震之后一周就成立了。当时以深圳、香港、台湾三地的一些专业人士为主,希望联合起来,为灾区重建做些什么。我们参照台湾“9·21”地震后的建设经验在汶川的新学校设计建设方面提供了专业支援。为灾区组织了“新校园”全国设计竞赛,并帮助设计建设五所小学和一所幼儿园之后,“土木再生”在深圳登记为“土木再生城乡营造研究所”,兑现着当年在行动纲领里提出的“不是冲动和应景式的短期行为”的承诺。

晶报:2008年汶川地震之前,很多人对“志愿者”、“公益”的概念比较模糊。地震发生之后,除了捐款,我们没有很明确的救灾渠道可以参与,你们的想法在现在看来很超前。当时,怎么会想到从这个方面去进行支持?

陈思羽:也许是因为我们的专业性吧。面对汶川大地震造成的巨大破坏,很多规划建设领域的专业人士已经或正在准备行动。而灾民临时安置、建筑评估和废墟清理、过渡性用房的建设、永久家园的重建或搬迁,同样需要大量的专业服务。在灾区规划建设的专业需求和专业志愿者的服务意愿之间,提供一个信息沟通和组织协调的平台,作为对政府相关工作的一个补充,这就是“土木再生—家园重建”行动的出发点。当时我们的参与伙伴之一梁井宇是一个城市研究者,他在做建筑设计的同时就提出了一个疑问:建筑师们除了捐款之外,还能做什么?

当时国内大部分的建筑师在5·12地震之前对建筑的抗震设计并不关心,对于相关知识了解甚少。很多人的人生也是这样,自己或亲人得病后才开始发奋钻研“久病成医”。参与土木再生的许多设计师,当时就开始大量的阅读、恶补和地震有关的房屋建设知识,并思考如何以一个建筑师的身份参与灾后的重建,如何环保的重建。或许这就是土木再生最初的目地,也是土木再生最核心价值观。”

“从灾后重建到对周边环境设计质量的关注

晶报:在短时间内能汇集到三地的设计师来一起做一个项目,是一项很有远见的事情。

陈思羽:这要感谢我们的志愿者。我们团队成员包括刘晓都、黄伟文、李程、白小刺、孔雁、朱涛、余加等建筑师、规划师,当时的理性思考和远见卓识现在看来确实为业界称道。我们不仅追求为震区奉献出一批批优秀的建筑、规划作品,也为如何通过民间立场和力量,利用各种地缘政治、经济差异,整合三地社会资源,促进中央、震区和其它地方政府之间的积极对话、合作等等方面,做出积极探索,积累宝贵的经验。

晶报:在灾后重建工作中,“土木再生”目前做得怎样了?

陈思羽:我们配合深圳市政府对口支援龙南的任务,由“土木再生”联系招募捐助资金、专业志愿者提供设计服务和技术支持。现在已落成了9所学校。我们还协助当地村民自建工作营地,联合志愿者合力建造阪茂板房,并联络“场域建筑”、“在场建筑”两个工作室完成《农民自建抗震屋图解手册》的英文翻译。

关于灾后重建,我们专家建言的相关专文和建议入选国家发改委《国家汶川地震灾后重建规划建言献策》。

晶报:我们了解到“土木再生”有众多的来自不同领域的人士参与,你们运筹的重建项目又和传统的重建有哪些不同?

陈思羽:目前成员包括职业建筑师、规划师、政府和企业管理人员、媒体人等多种社会服务人员。从民间志愿者联盟到网络型团体,我们可以说是“摸着石头过河”。除了搭建设计工作平台外,“土木再生”还建立了专家咨询团和专业志愿者团队。通过对震区传统的、当下的以及未来的城乡建设方式进行反思和探索,来推动一系列的再生。

“土木再生”强调震后重建不是简单的硬件修复,希望通过反思震区传统的、当下的及未来的城乡建设方式,推动一系列再生,包括受灾环境、家园、生活和希望的再生,适于当地的建筑材料和建造方式的再生。

时至今日,“土木再生”也在逐渐转型,从起初专门致力于灾后重建工作过渡到对周边城乡环境设计质量的关注。希望给城乡范围内的自建房、乡镇规划、公共设施和临时设施、城乡环境和城市环境中受忽略的建设项目提供设计指导,营造出可持续发展、和谐共生的人居环境。

“想把包含一定公益性质的创意实践带进公众视野

晶报:我们看到,除了重建灾区的学校,“土木再生”也在深圳本土为大众设计了不错的宣传活动,可以详细介绍一些吗?

陈思羽:快闪召集令是一个比较创新的活动,和一般的快闪不同,今年2月12日有近500个逆行者,倒走的单车、轮滑和跑酷者,在深圳音乐厅和中心书城之间的广场汇聚起来。该活动的设计师希望和充满活力的年轻人一起,以他们的方式去回忆和表达心中对地震遇难者的情感。除了这个活动我们还会不定期在市民中心周边的场地举行展览。希望让公众了解一些环保建筑的情况。接下来我们还计划参加2013年的“深港双城双年展”外围展。

晶报:近期,有没有什么活动在深圳“生根发芽”?

陈思羽:“5-12营造计划”是2013-2014年深港城市/建筑双年展的外围展,我们在竭力准备。希望在今年5月到12月的时间里,通过交流、研讨、调研、学生工作营、展览和出版方式,集中讨论汶川地震以来的设计营造实践案例及其对新型城镇化的启示。这一计划把包含一定公益性质的创意实践带进公众视野,让这些社会机构、团体及其设计与公众有更多的互动并吸引更多的参与。

晶报:IDEA给了你们什么启示?为何想引入这个模式?

陈思羽:上个月底,我们在深圳书城举办名为“back to basic”(回到基础)的展览,展示了IDEA今年在柬埔寨、尼泊尔等地的设计,他们与那些地方的小朋友共同设计了许多有趣的房子和学校,并且将校长和孩子们一起选定的方案进行建造、投入使用。很多专业志愿者和普通市民都来参观,大家对于这个模式觉得新鲜也觉得很有启发意义。

IDEA的设计方式是逆行的,将孩子、老师这些使用者的灵感用专业的建筑知识去表达,这是我们目前比较缺乏的一种精神。建筑的设计到最后是给使用者的,所以使用者愿意和建筑师共同参与设计。IDEA用动手建模的方式,很好的解决了使用者参与设计时对于专业性的困惑。解决了这个问题就等于打破了设计者和使用者两者的隔阂,这很值得我们下一个重建计划去借鉴,设计出让孩子们更加喜欢的学校。

- 上一篇:培训课程带来的“化学反应”

- 下一篇:伟大的基金会是如何炼成的?